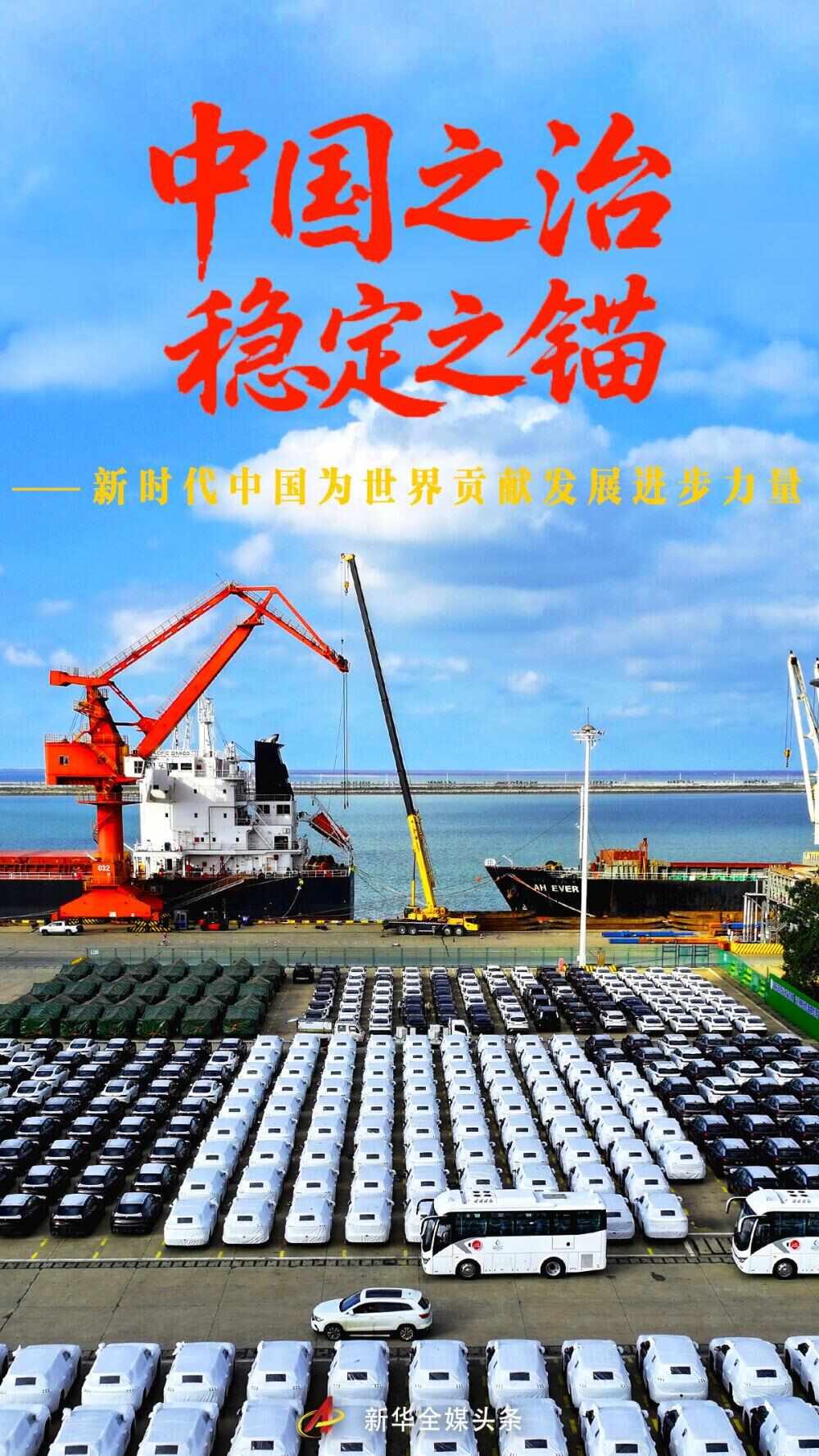

中国治理是稳定之锚——新时代中国为世界发展

发布时间:2025-10-24 10:41

10月20日至23日,中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议在北京召开。 “十四五”圆满收官,“十五五”规划布局。这次重要会议引起了全世界的关注。中国领导人创造的“两个奇迹”和战略定力将继续为世界注入生机信心,为世界进步发展作出贡献。世界期待东方巨轮踏上新征程,破浪前行,在动荡多变的世界中继续充当稳定之锚。稳步前行:“坚定不移地做好自己的事”高铁穿梭、路线交织、自驾普及……2025年中秋节和国庆假期期间,我国平均每天出行人数将超过3亿人次,商品和服务消费双双增长放松。蒸蒸日上的景象,是“十四五”时期中国释放内需潜力、提升发展稳定性的生动例证。 2025年10月1日,国庆假期第一天,车辆驶过湖北省武汉市长江二桥(无人机照片)。新华社记者肖一久摄 环顾世界,保护主义抬头,强权政治阴云持续,地缘政治冲突多地存在,世界经济在停滞风险中苦苦寻找方向。 “面对复杂的外部环境,我们要坚定信心,不动声色地办好自己的事,坚定不移扩大高度对外开放,努力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期,以高质量发展为保证应对各种不确定性。”习近平总书记这一时代愿景和趋势,为中国经济稳步前进指明了方向。当然,这是当今世界的稀缺资源。作为世界第二大经济体,中国经济总量占世界总量近17%,集中精力办好自己的事,是世界稳定发展的重要贡献者。 “十四五”期间,中国经济总量连续突破110万亿元、120万亿元、130万亿元,今年预计将达到140万亿元。对世界经济增长的贡献率保持在30%左右,年均增长5.5%。制造业规模连续15年保持世界第一……一系列耀眼的数字说明了中国经济平稳增长的良好势头。国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃表示,中国经济稳定增长“对世界有利”。亨德尔印尼IndoWo投资媒体公司首席运营官Wibowo表示,中国经济持续前进,继续成为世界经济发展的重要引擎。中国经济的发展和保持的势头,来自于“谋划到底、一步一个脚印”的不断奋斗。习近平总书记在上海主持召开“十五五”期间全国各省区市经济社会发展座谈会时强调,科学制定和持续实施五年规划,是我们党治国理政的重要经验,是中国特色社会主义的重要政治优势。沙特阿拉伯利雅得政治与战略研究中心研究员阿卜杜勒·阿齐兹·沙巴尼表示,中国发展的突出优势之一是一是强调科学的战略规划和保持政策的连续性。 2024年1月1日,首艘国产大型邮轮“阿依达·魔都”号停靠上海吴淞口国际邮轮港(无人机照片)。新华社记者 丁婷 摄 “十四五”期间,中国首次跻身全球创新指数前十。研究与实验开发总投入位居全球第二;首艘国产大型邮轮建成并开工,首架国产大飞机C919实现商业飞行,中国首个空间站“天宫”全面建成并投入正常运行,首次无样品返回月球背面展现创新力量;人形机器人迭代,人工智能模型升级,新一代超强装机能力将不断突破,新汽车产销量保持全球第一,数字化、智能化、绿色化趋势显着。 2025年6月17日,在北京哈诺机器人创新中心有限公司,人形机器人“天宫2.0”迎来了参观者。新华社记者 郑焕松 摄 中国经济正在走向新方向,源于对世界经济技术发展趋势的精准把握。从2023年首次提出新生产力,到“十五”时期强调“因地制宜发展新生产力要把发展放在更加突出的战略位置”,习近平总书记带领我国发展新生产力,不断激发新动能、塑造新优势、开辟新空间。不仅夯实了内部基础,也帮助其他国家拥抱数字化、绿色未来,注入新动能融入全球经济增长,拓展新的可能性。 10月9日,比亚迪第1400万辆新车在巴西巴伊亚正式下线。巴西总统卢拉在仪式上表示,比亚迪将这里改造成新能源汽车生产工厂,为巴西工业注入新活力,为巴西提供更先进的汽车制造技术。这是2025年7月1日在巴西巴伊亚比亚迪工厂拍摄的新能源汽车。新华社(卢西奥·塔沃雷拉 摄) 吉尔吉斯斯坦前驻华大使巴克特古洛娃表示,中国支持降低伙伴国家绿色技术成本,持续拓展全球链和供应链,发展基础设施和过境运输走廊。中国的一系列规划为广大发展中国家实现可持续增长提供了重要参考。 “中国的发展是全球稳定的重要因素开放合作:“与世界共享发展机遇的决心不会变。”10月13日,从宁波舟山港出发的中欧北极快运航线首艘货轮抵达英国,这是“冰上丝绸之路”的最新利好消息。面对威胁贸易不间断的地缘政治冲突,一条更快、更好、更安全、更稳定的新通道,将为中欧冰上丝绸之路增添稳定性。 优化全球供应链,促进开放合作。 2025年10月13日,在英国费利克斯托港,中欧北极快运航线首艘货船进港。新华社记者 李莹 摄 面对贸易摩擦、脱钩脱钩、孤立排斥的逆流,中国没有坚守 走开放合作的康庄大道。 “中国扩大高水平开放的决心习近平总书记郑重宣示,中国与世界共享发展机遇的决心不会变,推动经济全球化朝着更加开放、包容、互利、平衡、共赢方向发展的决心不会变,展现了中国参与世界机遇、实现互利共赢的雄心和责任。 在全球经济日益分散的背景下,中国的开放不仅为自身发展提供了动力,也为世界各国带来了可预期、稳定的合作前景,为全球互联互通发挥了“稳定锚”作用。 2025年7月2日,上海自贸试验区新片区南港码头,一批新能源汽车驶向滚装货物船。新华社记者 杨友宗 摄 “让中国大市场成为世界大官。已与30个国家签署了贸易协定。这次分配“不仅是进入大市场的机遇,也是分享中国发展红利、共同实现现代化的历史性机遇。合作无论大小,只要真诚,就会结出丰硕成果。”10月初,塞尔维亚版块 匈塞铁路全面通车。从欧亚大陆到非洲再到拉美,中国与150多个国家、30多个国际组织签署了“一带一路”合作文件,建立了20多个专业领域多边合作平台,港口、桥梁、电站、工业园区在世界各地涌现。国际经济合作新平台。上海合作组织2025年8月30日举行组织峰会。4月,习近平在上海考察金砖国家开发银行,表示该银行已成长为“国际金融体系的新兴力量和南半球合作的黄金品牌”。全球南方的集体崛起是一个世纪深刻变革的明显标志。中国—中亚峰会、中非合作论坛、中阿合作论坛、中拉论坛宣布支持全球南方合作八项举措,创建全球发展和南南合作基金,扩大对最不发达国家的单边开放,进而在现代化道路上“不让任何人掉队,也不让任何国家掉队”。我们始终致力于“帮助发展中国家更好融入全球工业链、价值链、供应链,加快工业化、现代化进程”“中国能成功,其他发展中国家也能成功。”从改革的脉搏到发展的脚步,从管理到道路再到振兴,中国正积极与世界分享发展经验,用中国管理为各国共同现代化提供系统解决方案。 因为新时代,从走和平发展道路,到积极发展国际伙伴关系,推动构建人类命运共同体,在每一个历史关键时刻,中国始终以中国理念、中国智慧凝聚共识,成为世界治理的稳定源泉。面对发展缺失、安全缺失、治理缺失的问题,习近平总书记先后提出全球四大倡议,从发展、安全、文明、治理四个维度不断完善中国方案,系统解决人类社会问题。这是2023年12月1日在埃及亚历山大拍摄的中国港湾工程有限公司承建的阿布基尔集装箱码头。新华社(中国港湾工程有限公司供图)《全球发展倡议》系统阐释了为什么要发展、为谁发展、谁靠发展、如何发展等一系列重大全球性问题,为各国发展注入信心和动力。 加快落实联合国2030年可持续发展议程。全球安全倡议不仅着眼于解决人类安全的实际问题,而且着眼于寻找世界安全的长远解决方案和平。全球文明倡议弘扬全人类共同价值观,推动文明多样性、平等对话、合作共赢等基本理念成为国际社会共识。全球治理倡议深入探讨了当代全球治理问题:“谁应该治理,它应该如何重要,以及它应该为谁治理?”全球四大倡议各有侧重、并行不悖,形成以发展促繁荣、以安全保稳定、以文明增互信、以治理求正义的有机整体。新时代的中国从人类共同利益出发,回应世界和平繁荣的共同追求,始终把自身发展置于全球发展大坐标系之中,践行真正的多边主义,不断深化全球合作。构建平等、开放、合作的合作网络,汇聚广泛力量应对共同挑战。 “历史告诉我们,越是在困难时期,越要秉持和平共处的初心,坚定合作共赢的信任,坚持沿着历史发展的逻辑前进,与时代的进步一起发展。”习近平总书记说,不为一事所惑,不为惊涛骇浪所扰,习近平总书记说,大国定力长存。从中国倡议到国际共识,从合作理念到共同行动。中国站在历史正确的一边,不仅为全球治理提供理念指引,而且用脚踏实地的行动,为动荡的世界注入稳定性和确定性,推动构建人类命运共同体。在过去五年来,引领“大金砖合作”高质量发展,把上海合作组织建成规模最大、地域最大、人口最多的组织。作为地区国际组织,中国团结广大发展中国家,唱响南半球的声音,推动构建更加公平合理的全球治理体系。从碳达峰和碳中和目标的公布,到新一轮确定贡献目标的公布,中国一直是应对气候变化等全球性挑战国际合作的坚定积极者和推动者。五年来,构建人类命运共同体稳步推进。塞尔维亚成为第一个与中国携手共建新时代合资未来的欧洲国家。中非关系总体定位升级为新时代全天候中非命运共同体。中国与中亚五国在双边层面实现了全面全面战略合作,结成了全方位的人类命运共同体。中国与阿拉伯国家、中国与太平洋岛国的地区命运共同体建设呈现出新的环境……范围不断扩大,理念不断扩大,实践不断深化。构建人类命运共同体已成为广泛认同的国际共识。白俄罗斯总统卢卡申科表示,中国正在推动国际和地区事务,坚持多边主义,捍卫公平正义,引领上海合作组织等多边机制合作,为和平稳定作出重要贡献y 在欧亚大陆和世界。 “世界百年变局正在加速发展,必须以博大的胸怀超越隔阂和冲突,以博大的胸怀关怀人类命运。”无论世界风云如何变幻,具有全球思维的中国始终愿与各国一道,成为友好合作的践行者、文明互鉴的推动者、构建人类命运共同体的参与者,共同创造世界更加美好的未来。文字编辑:乔继红、杜静、赵岩 海报设计:常清潭 统筹:孙浩、徐超、张远、王雨轩、赵露露

编辑:聂越

10月20日至23日,中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议在北京召开。 “十四五”圆满收官,“十五五”规划布局。这次重要会议引起了全世界的关注。中国领导人创造的“两个奇迹”和战略定力将继续为世界注入生机信心,为世界进步发展作出贡献。世界期待东方巨轮踏上新征程,破浪前行,在动荡多变的世界中继续充当稳定之锚。稳步前行:“坚定不移地做好自己的事”高铁穿梭、路线交织、自驾普及……2025年中秋节和国庆假期期间,我国平均每天出行人数将超过3亿人次,商品和服务消费双双增长放松。蒸蒸日上的景象,是“十四五”时期中国释放内需潜力、提升发展稳定性的生动例证。 2025年10月1日,国庆假期第一天,车辆驶过湖北省武汉市长江二桥(无人机照片)。新华社记者肖一久摄 环顾世界,保护主义抬头,强权政治阴云持续,地缘政治冲突多地存在,世界经济在停滞风险中苦苦寻找方向。 “面对复杂的外部环境,我们要坚定信心,不动声色地办好自己的事,坚定不移扩大高度对外开放,努力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期,以高质量发展为保证应对各种不确定性。”习近平总书记这一时代愿景和趋势,为中国经济稳步前进指明了方向。当然,这是当今世界的稀缺资源。作为世界第二大经济体,中国经济总量占世界总量近17%,集中精力办好自己的事,是世界稳定发展的重要贡献者。 “十四五”期间,中国经济总量连续突破110万亿元、120万亿元、130万亿元,今年预计将达到140万亿元。对世界经济增长的贡献率保持在30%左右,年均增长5.5%。制造业规模连续15年保持世界第一……一系列耀眼的数字说明了中国经济平稳增长的良好势头。国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃表示,中国经济稳定增长“对世界有利”。亨德尔印尼IndoWo投资媒体公司首席运营官Wibowo表示,中国经济持续前进,继续成为世界经济发展的重要引擎。中国经济的发展和保持的势头,来自于“谋划到底、一步一个脚印”的不断奋斗。习近平总书记在上海主持召开“十五五”期间全国各省区市经济社会发展座谈会时强调,科学制定和持续实施五年规划,是我们党治国理政的重要经验,是中国特色社会主义的重要政治优势。沙特阿拉伯利雅得政治与战略研究中心研究员阿卜杜勒·阿齐兹·沙巴尼表示,中国发展的突出优势之一是一是强调科学的战略规划和保持政策的连续性。 2024年1月1日,首艘国产大型邮轮“阿依达·魔都”号停靠上海吴淞口国际邮轮港(无人机照片)。新华社记者 丁婷 摄 “十四五”期间,中国首次跻身全球创新指数前十。研究与实验开发总投入位居全球第二;首艘国产大型邮轮建成并开工,首架国产大飞机C919实现商业飞行,中国首个空间站“天宫”全面建成并投入正常运行,首次无样品返回月球背面展现创新力量;人形机器人迭代,人工智能模型升级,新一代超强装机能力将不断突破,新汽车产销量保持全球第一,数字化、智能化、绿色化趋势显着。 2025年6月17日,在北京哈诺机器人创新中心有限公司,人形机器人“天宫2.0”迎来了参观者。新华社记者 郑焕松 摄 中国经济正在走向新方向,源于对世界经济技术发展趋势的精准把握。从2023年首次提出新生产力,到“十五”时期强调“因地制宜发展新生产力要把发展放在更加突出的战略位置”,习近平总书记带领我国发展新生产力,不断激发新动能、塑造新优势、开辟新空间。不仅夯实了内部基础,也帮助其他国家拥抱数字化、绿色未来,注入新动能融入全球经济增长,拓展新的可能性。 10月9日,比亚迪第1400万辆新车在巴西巴伊亚正式下线。巴西总统卢拉在仪式上表示,比亚迪将这里改造成新能源汽车生产工厂,为巴西工业注入新活力,为巴西提供更先进的汽车制造技术。这是2025年7月1日在巴西巴伊亚比亚迪工厂拍摄的新能源汽车。新华社(卢西奥·塔沃雷拉 摄) 吉尔吉斯斯坦前驻华大使巴克特古洛娃表示,中国支持降低伙伴国家绿色技术成本,持续拓展全球链和供应链,发展基础设施和过境运输走廊。中国的一系列规划为广大发展中国家实现可持续增长提供了重要参考。 “中国的发展是全球稳定的重要因素开放合作:“与世界共享发展机遇的决心不会变。”10月13日,从宁波舟山港出发的中欧北极快运航线首艘货轮抵达英国,这是“冰上丝绸之路”的最新利好消息。面对威胁贸易不间断的地缘政治冲突,一条更快、更好、更安全、更稳定的新通道,将为中欧冰上丝绸之路增添稳定性。 优化全球供应链,促进开放合作。 2025年10月13日,在英国费利克斯托港,中欧北极快运航线首艘货船进港。新华社记者 李莹 摄 面对贸易摩擦、脱钩脱钩、孤立排斥的逆流,中国没有坚守 走开放合作的康庄大道。 “中国扩大高水平开放的决心习近平总书记郑重宣示,中国与世界共享发展机遇的决心不会变,推动经济全球化朝着更加开放、包容、互利、平衡、共赢方向发展的决心不会变,展现了中国参与世界机遇、实现互利共赢的雄心和责任。 在全球经济日益分散的背景下,中国的开放不仅为自身发展提供了动力,也为世界各国带来了可预期、稳定的合作前景,为全球互联互通发挥了“稳定锚”作用。 2025年7月2日,上海自贸试验区新片区南港码头,一批新能源汽车驶向滚装货物船。新华社记者 杨友宗 摄 “让中国大市场成为世界大官。已与30个国家签署了贸易协定。这次分配“不仅是进入大市场的机遇,也是分享中国发展红利、共同实现现代化的历史性机遇。合作无论大小,只要真诚,就会结出丰硕成果。”10月初,塞尔维亚版块 匈塞铁路全面通车。从欧亚大陆到非洲再到拉美,中国与150多个国家、30多个国际组织签署了“一带一路”合作文件,建立了20多个专业领域多边合作平台,港口、桥梁、电站、工业园区在世界各地涌现。国际经济合作新平台。上海合作组织2025年8月30日举行组织峰会。4月,习近平在上海考察金砖国家开发银行,表示该银行已成长为“国际金融体系的新兴力量和南半球合作的黄金品牌”。全球南方的集体崛起是一个世纪深刻变革的明显标志。中国—中亚峰会、中非合作论坛、中阿合作论坛、中拉论坛宣布支持全球南方合作八项举措,创建全球发展和南南合作基金,扩大对最不发达国家的单边开放,进而在现代化道路上“不让任何人掉队,也不让任何国家掉队”。我们始终致力于“帮助发展中国家更好融入全球工业链、价值链、供应链,加快工业化、现代化进程”“中国能成功,其他发展中国家也能成功。”从改革的脉搏到发展的脚步,从管理到道路再到振兴,中国正积极与世界分享发展经验,用中国管理为各国共同现代化提供系统解决方案。 因为新时代,从走和平发展道路,到积极发展国际伙伴关系,推动构建人类命运共同体,在每一个历史关键时刻,中国始终以中国理念、中国智慧凝聚共识,成为世界治理的稳定源泉。面对发展缺失、安全缺失、治理缺失的问题,习近平总书记先后提出全球四大倡议,从发展、安全、文明、治理四个维度不断完善中国方案,系统解决人类社会问题。这是2023年12月1日在埃及亚历山大拍摄的中国港湾工程有限公司承建的阿布基尔集装箱码头。新华社(中国港湾工程有限公司供图)《全球发展倡议》系统阐释了为什么要发展、为谁发展、谁靠发展、如何发展等一系列重大全球性问题,为各国发展注入信心和动力。 加快落实联合国2030年可持续发展议程。全球安全倡议不仅着眼于解决人类安全的实际问题,而且着眼于寻找世界安全的长远解决方案和平。全球文明倡议弘扬全人类共同价值观,推动文明多样性、平等对话、合作共赢等基本理念成为国际社会共识。全球治理倡议深入探讨了当代全球治理问题:“谁应该治理,它应该如何重要,以及它应该为谁治理?”全球四大倡议各有侧重、并行不悖,形成以发展促繁荣、以安全保稳定、以文明增互信、以治理求正义的有机整体。新时代的中国从人类共同利益出发,回应世界和平繁荣的共同追求,始终把自身发展置于全球发展大坐标系之中,践行真正的多边主义,不断深化全球合作。构建平等、开放、合作的合作网络,汇聚广泛力量应对共同挑战。 “历史告诉我们,越是在困难时期,越要秉持和平共处的初心,坚定合作共赢的信任,坚持沿着历史发展的逻辑前进,与时代的进步一起发展。”习近平总书记说,不为一事所惑,不为惊涛骇浪所扰,习近平总书记说,大国定力长存。从中国倡议到国际共识,从合作理念到共同行动。中国站在历史正确的一边,不仅为全球治理提供理念指引,而且用脚踏实地的行动,为动荡的世界注入稳定性和确定性,推动构建人类命运共同体。在过去五年来,引领“大金砖合作”高质量发展,把上海合作组织建成规模最大、地域最大、人口最多的组织。作为地区国际组织,中国团结广大发展中国家,唱响南半球的声音,推动构建更加公平合理的全球治理体系。从碳达峰和碳中和目标的公布,到新一轮确定贡献目标的公布,中国一直是应对气候变化等全球性挑战国际合作的坚定积极者和推动者。五年来,构建人类命运共同体稳步推进。塞尔维亚成为第一个与中国携手共建新时代合资未来的欧洲国家。中非关系总体定位升级为新时代全天候中非命运共同体。中国与中亚五国在双边层面实现了全面全面战略合作,结成了全方位的人类命运共同体。中国与阿拉伯国家、中国与太平洋岛国的地区命运共同体建设呈现出新的环境……范围不断扩大,理念不断扩大,实践不断深化。构建人类命运共同体已成为广泛认同的国际共识。白俄罗斯总统卢卡申科表示,中国正在推动国际和地区事务,坚持多边主义,捍卫公平正义,引领上海合作组织等多边机制合作,为和平稳定作出重要贡献y 在欧亚大陆和世界。 “世界百年变局正在加速发展,必须以博大的胸怀超越隔阂和冲突,以博大的胸怀关怀人类命运。”无论世界风云如何变幻,具有全球思维的中国始终愿与各国一道,成为友好合作的践行者、文明互鉴的推动者、构建人类命运共同体的参与者,共同创造世界更加美好的未来。文字编辑:乔继红、杜静、赵岩 海报设计:常清潭 统筹:孙浩、徐超、张远、王雨轩、赵露露

编辑:聂越 下一篇:没有了